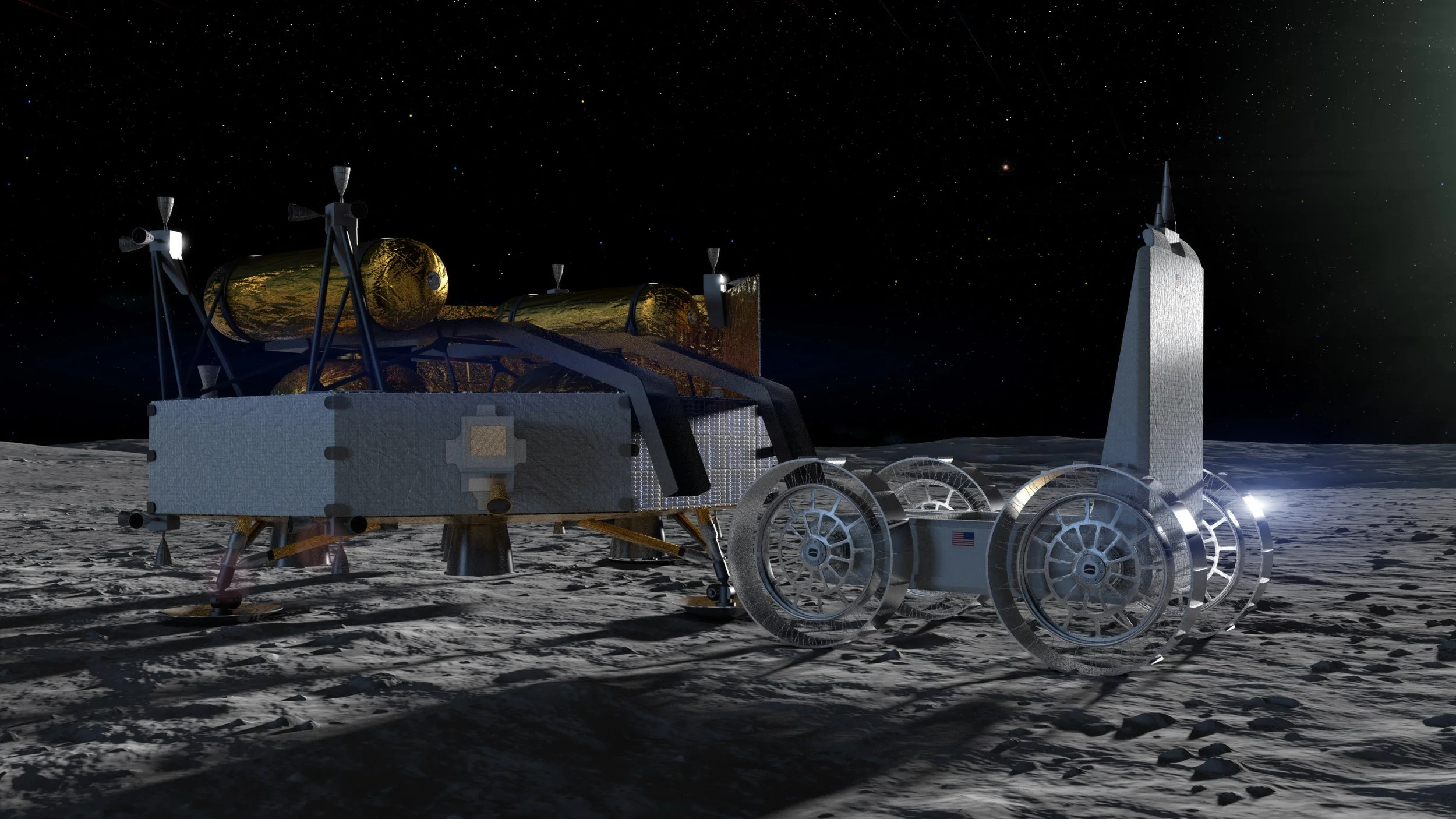

Courtesy: Astrolab

Unfinished (Hope)

アメリカ・フロリダ州にあるケネディ宇宙センターには、「第39A発射施設」(Launch Complex 39A、略称:LC-39A)と呼ばれるロケット打ち上げ施設がある。1960年代に建設され、アポロ計画やスペースシャトルの打ち上げに使われてきた歴史的な場所であり、これまで多くの有人・無人宇宙船がここから月や深宇宙へと旅立ってきた。現在もスペースX社が有人・無人の打ち上げに活用している。

2026年夏、この発射台からファルコン・ヘビー・ロケットに搭載された民間の月着陸船が打ち上げられる予定だ。着陸船には四輪駆動の探査ローバー「FLIP(FLEX Lunar Innovation Platform)」が積まれており、月面着陸後に船体上部からゆっくりと降下・展開される。その後、ローバーは単独で移動を開始し、月の南極域を一定期間にわたりテスト走行する計画である。なお、着陸船とローバーはいずれも片道設計のため、地球へ帰還する手段は持たない。

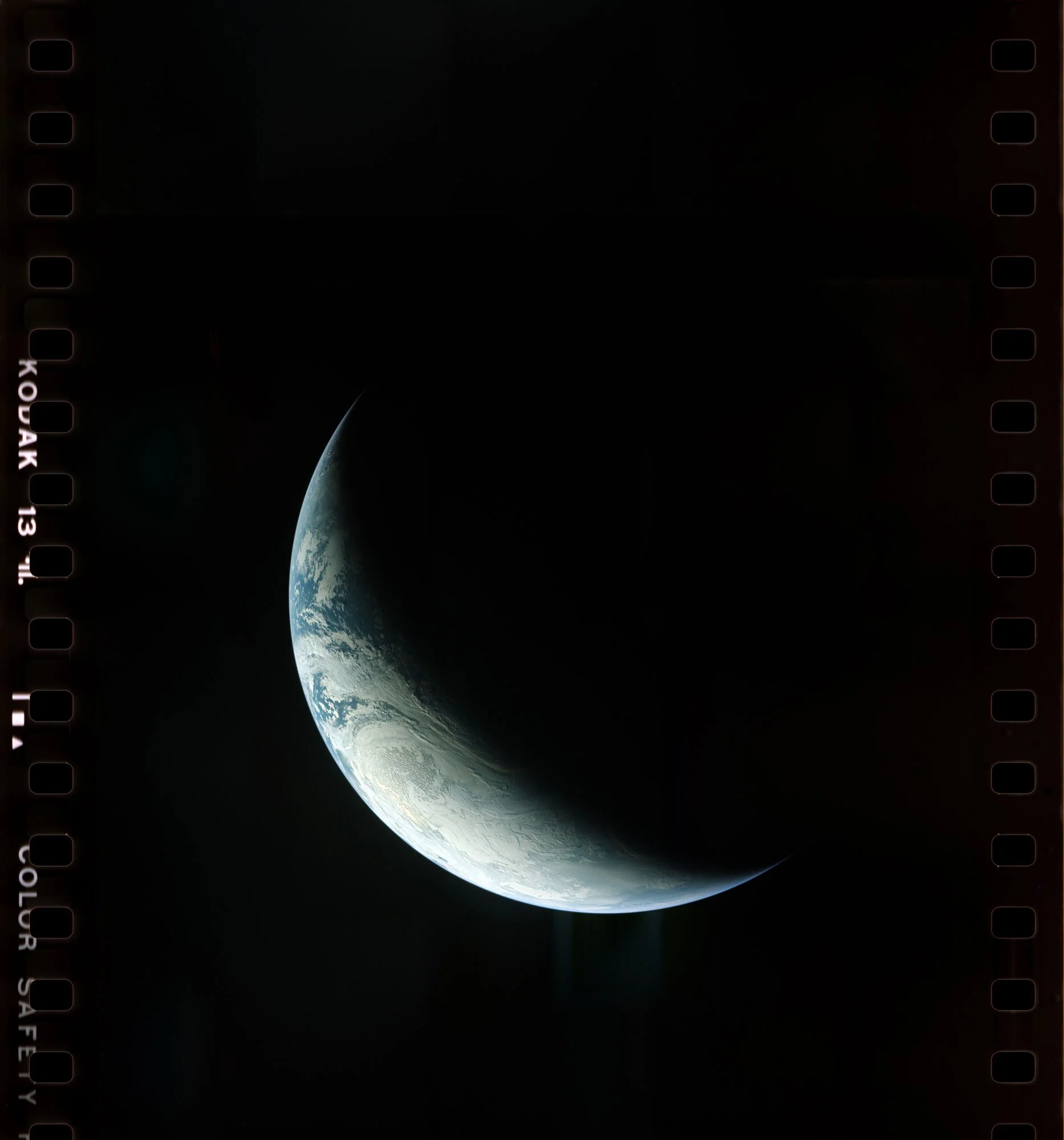

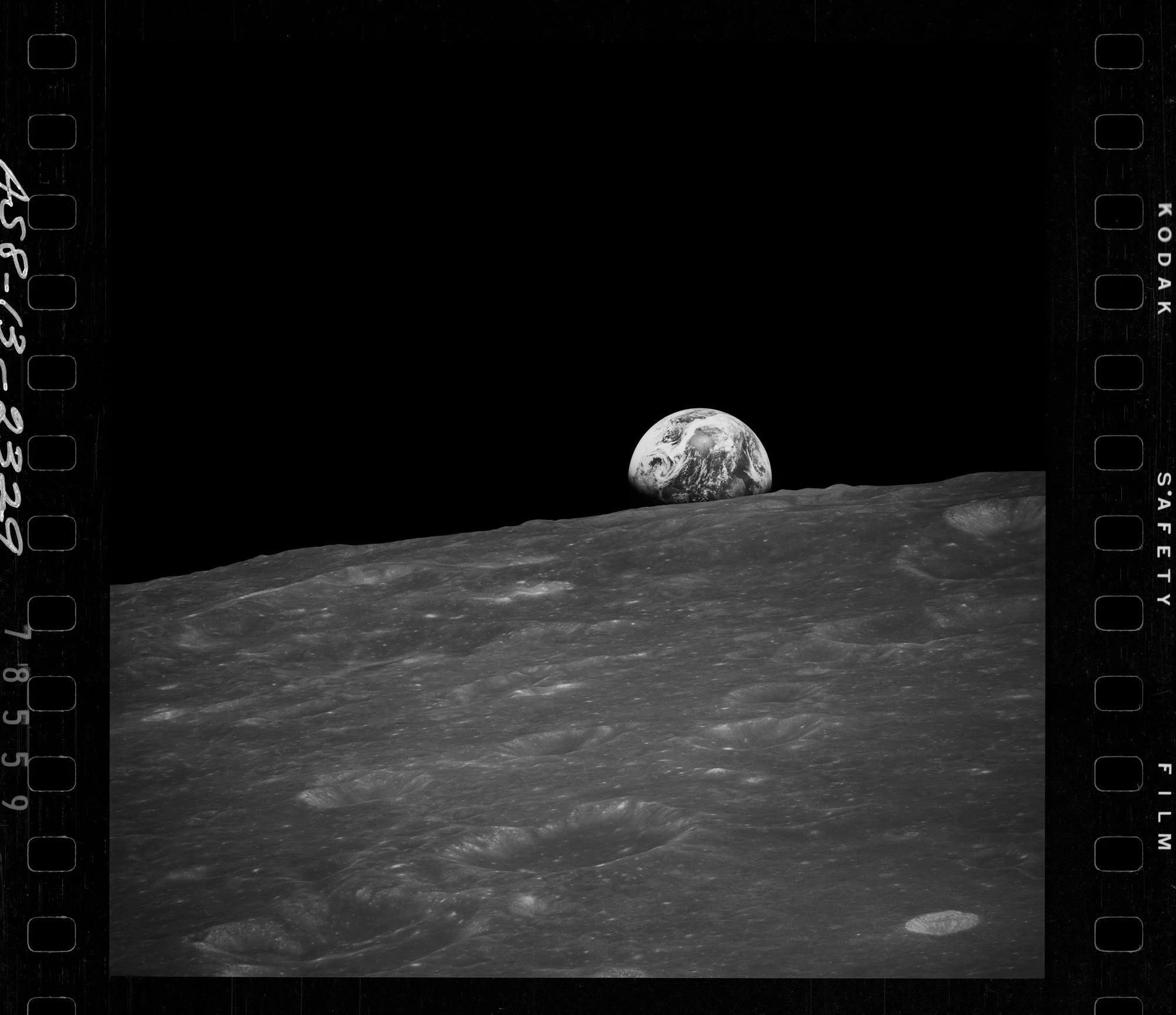

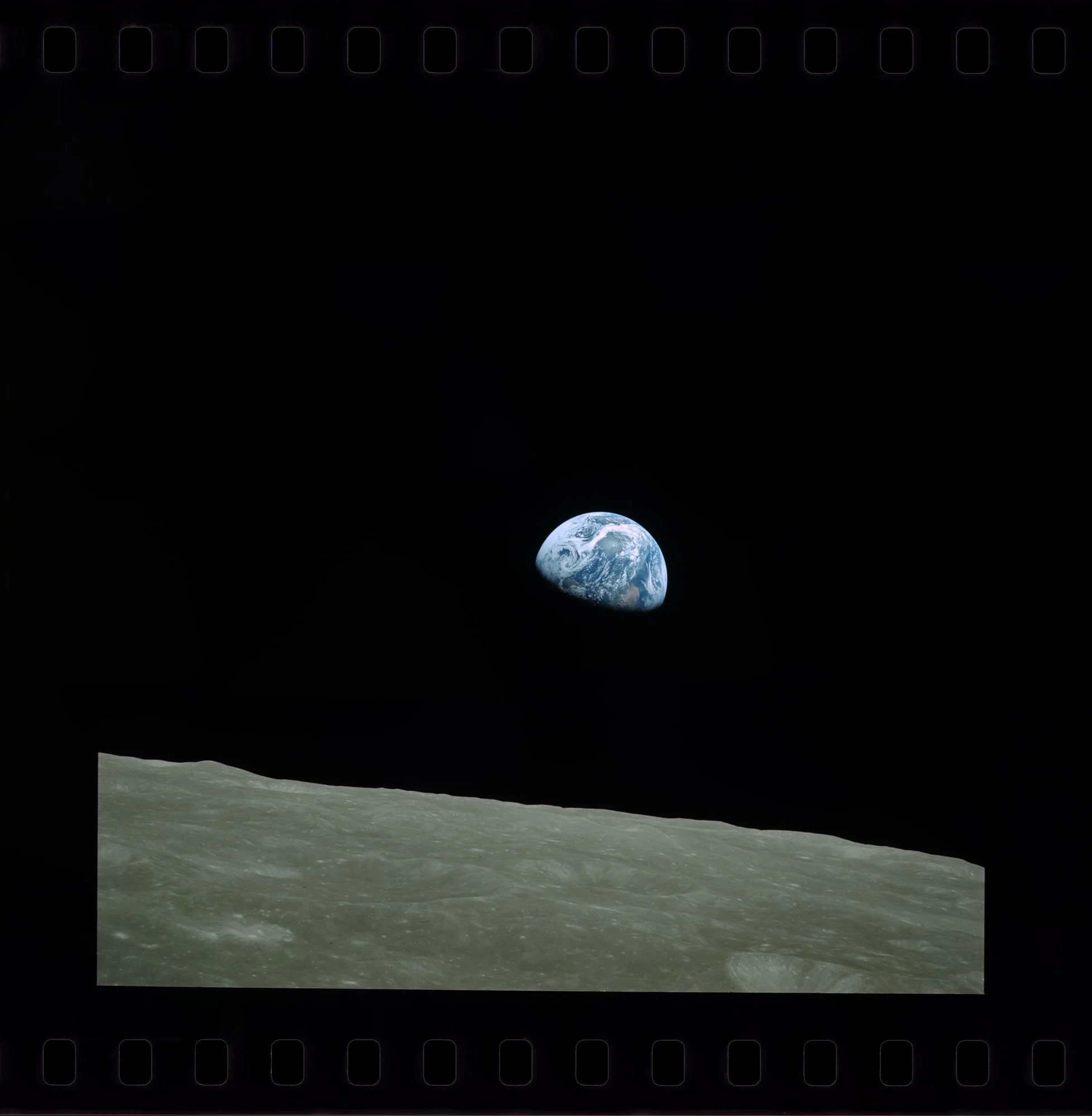

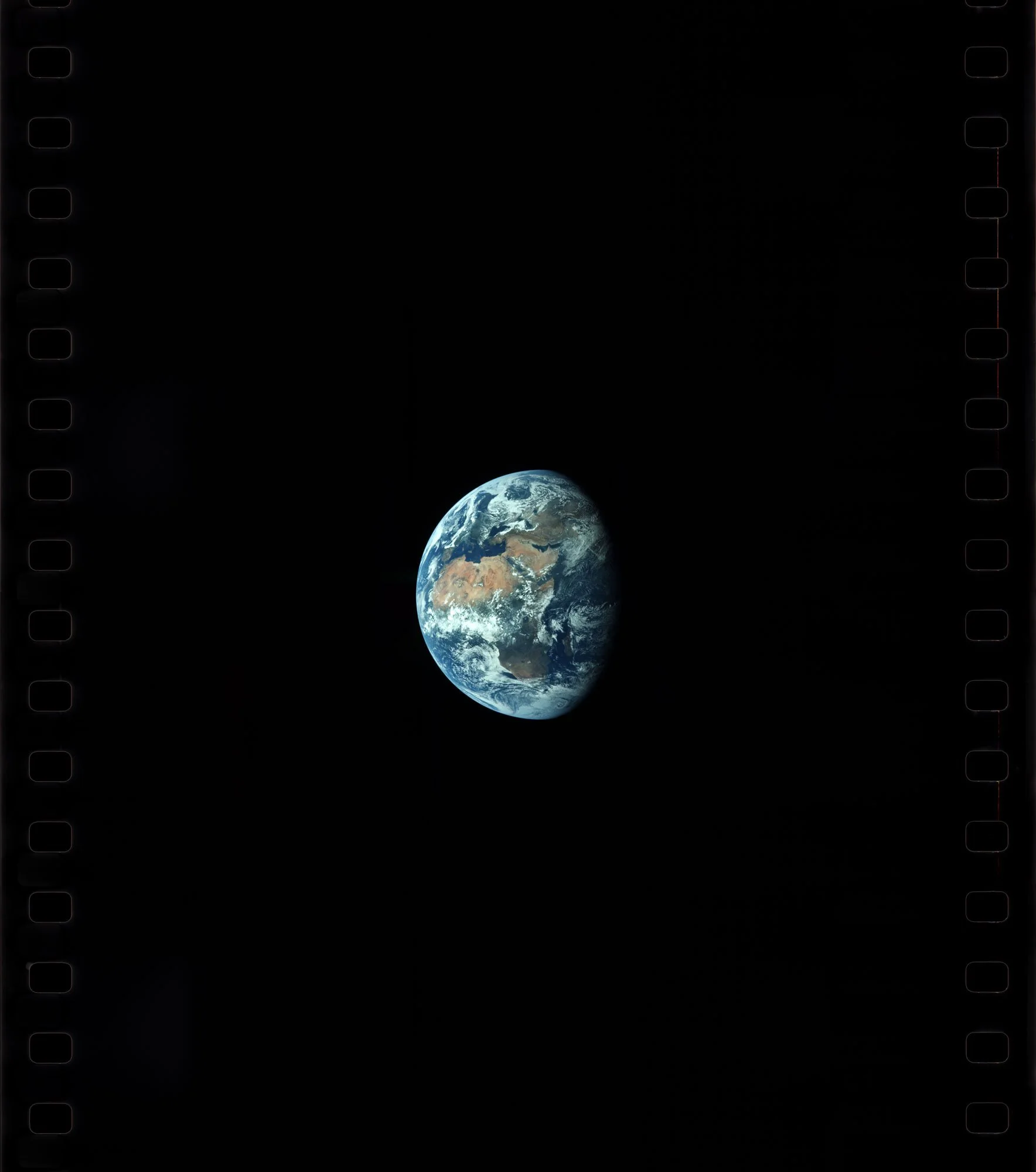

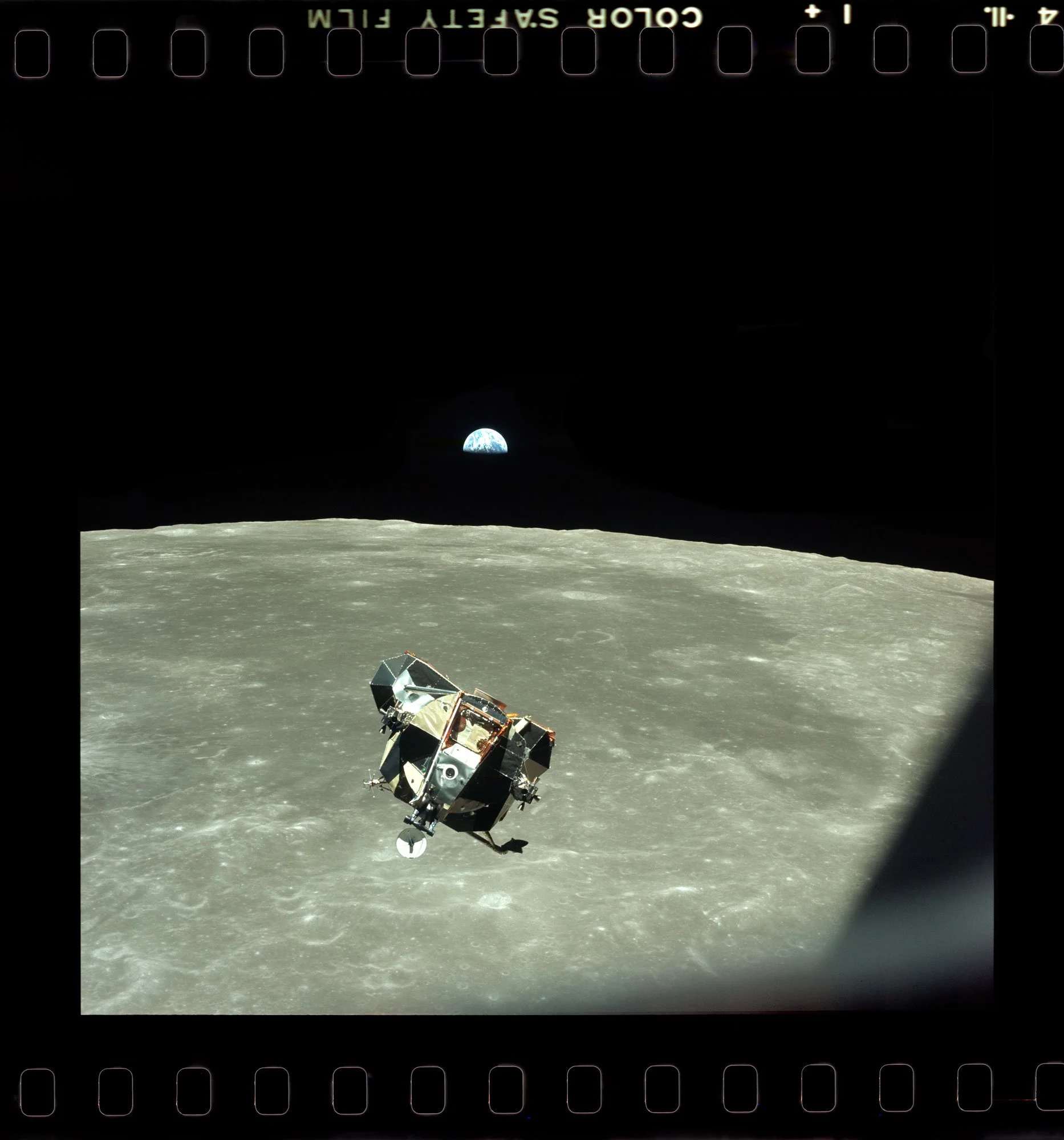

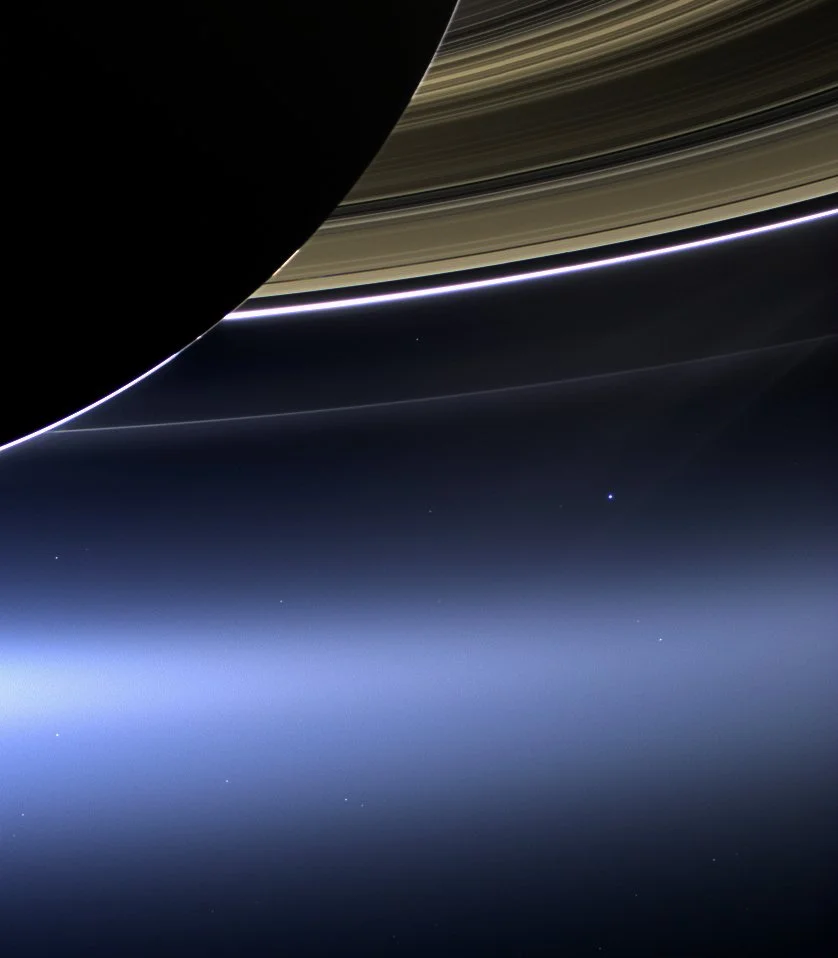

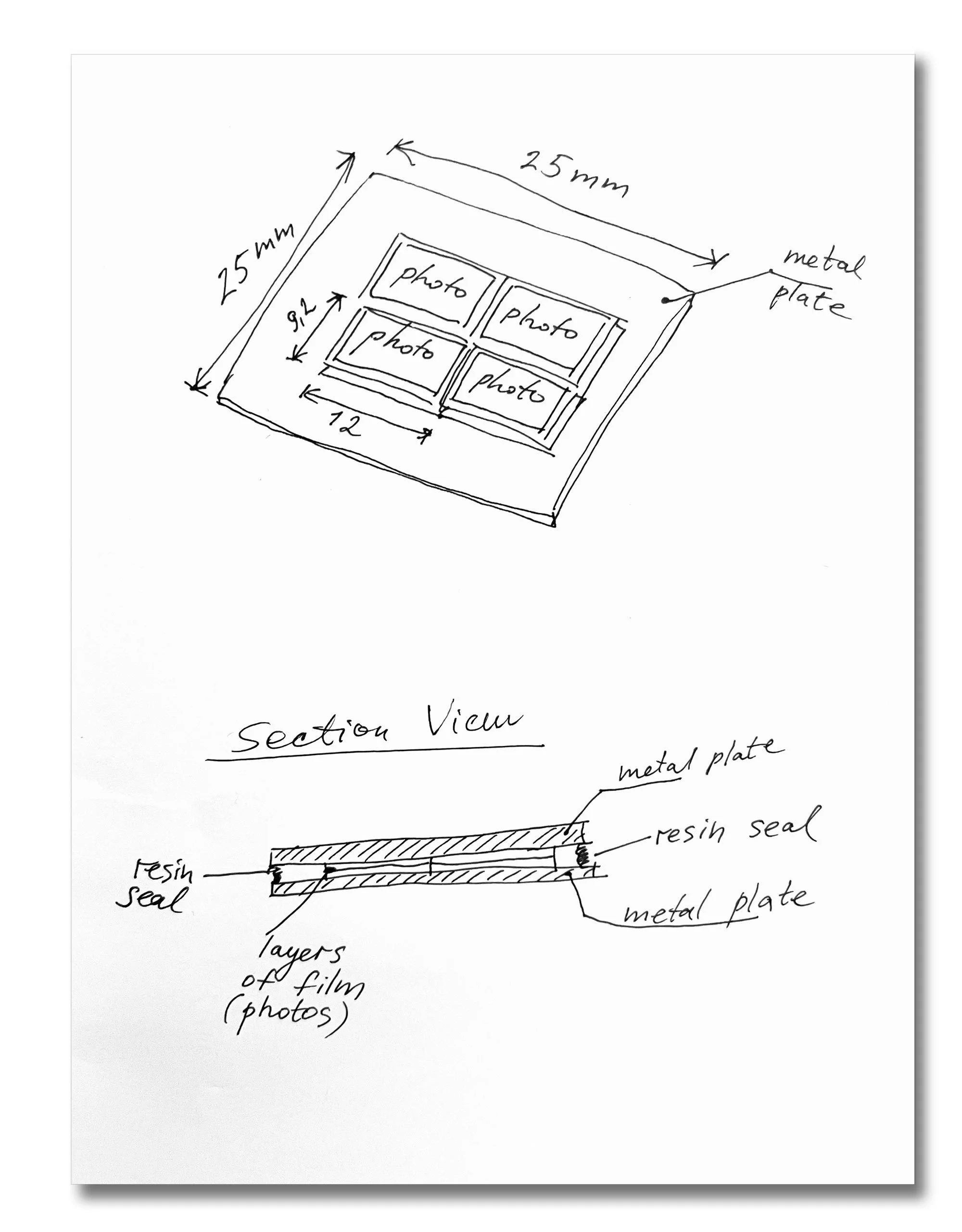

このローバーには、各種実験装置に加えて、宇宙から撮影された地球の写真14点を収めたアートプロジェクトが搭載されている。写真には、アポロ宇宙飛行士が月面や月軌道から撮影したものに加え、旧ソビエトの宇宙船や深宇宙探査機が捉えた地球の姿も含まれる。これらは過去半世紀にわたって撮影され、その時代ごとに人類の「自己認識」に衝撃と感動を与えてきた。それは単なる惑星の記録ではなく、広大な宇宙の中で「生」がいかに儚く、脆く、そして奇跡的であるかを物語る証でもある。

2025年、これらの写真はコダックのフィルムに焼き付けられ、月へと届けられる。かつて人の手でつくられ、人の目に触れ、大切にされてきた地球の姿は、誰に見られることも触れられることもないまま、月の静かな大地にそっと置かれる。そして、感光乳剤に刻まれた像は、誰にも気づかれぬうちに時間とともにゆっくりと劣化していく。地球上ですら、フィルムが永遠に像を保つことはできない。ましてや、マイナス173℃からプラス127℃という極端な温度差にさらされる月面では、その崩壊はさらに速まるだろう。やがて月面で静かに消えていく地球の姿――この現象こそが、このプロジェクトの核心である。どれほど大切にされた記憶であっても、時間とともに薄れ、やがて忘れられる。それがこの試みの主題であり、避けられない運命でもある。ただし、この消滅にはひとつの希望が託されている。たとえ像が消えても、記憶は残りうる。イメージそのものよりも、そこに込められた意識は世代を超えて生き続けるからだ。

かつてこれらの写真は、地球を「あるがまま」に映し出した。無限の闇に浮かぶ、小さく青白い、孤独な点として。私たちの世界が壊れうること、その青さが想像以上に脆く、束の間のものであることを教えてくれた。しかし50年近い歳月が流れた今、その意味は私たちの記憶の中で徐々に薄れつつあるのではないか。その価値は「何が映っているか」だけで決まるのではない。私たちが「何を見ようとするか」「何を見まいとするか」によって形づくられていく。

月に残されたフィルムは、やがて地球の姿を失うだろう。

では、人類の記憶はどうだろうか。時を越えて残り続けるのだろうか。

私たちは、それを託す場所を持ち続けていけるのだろうか。

Courtesy: Astrolab